Corona hat Kultur und Gesellschaft in den letzten drei Jahren kräftig durchgeschüttelt. Kulturschaffende haben, seit sie wieder öffnen und auftreten dürfen, dies zum Anlass genommen, zumindest partiell mal über ihre Preissysteme und -bildungen nachzudenken. Umgekehrt zur Gastronomie, wo man für einen Preis so viel essen kann, wie man eben kann, haben Häuser wie der Frankfurter Mousonturm oder das Staatstheater Darmstadt zwar das Programmmenü belassen, aber den Zuschauer*innen überlassen, wie viel sie zahlen, wie viel ihnen die Darbietung also wert ist. Mousonturm-Intendant Matthias Pees begründete das öffentlich auch damit, dass ja auch das Publikum zur Zeit sehr gebeutelt sei und aufs Geld schauen müsse. So konnte man beispielsweise entscheiden, ob einem ein Tanz oder eine Performance fünf, zehn oder 20 Euro wert ist. Mittlerweile liegen erste Ergebnisse vor. Die Auswertung des letzten Sommers ergab: Statt sonst gut neun Euro im Schnitt nahm »der Turm« knapp zehn Euro pro Ticket ein. Für die nach gleichem Prinzip 2022 bespielte Sommerbühne am Offenbacher Kaiserlei liegen noch keine verfügbaren Daten dieser Art vor.

Solidarische Preissysteme als Modell einer Kultur für alle und gleichsam ein solches für die Zukunft? Nun ja, neu ist der Gedanke ja eigentlich nicht. Zwei große sommerliche Akteure in Frankfurt haben dieses »Alternative Ticketing« ja schon seit Jahren. Die Sommerfestivals Sommerwerft und Stoffel spielen ohne Eintritte, lassen hinterher allerdings ihre roten Eimer oder ihre Fischernetze herumgehen. Das Ergebnis: Sie kommen mit Sponsoren- und Fördergeldern so über die Runden, wie die Veranstalter meist sagen. Nicht ohne anzumerken, dass es ein vages Über-die-Runden-Kommen ist. Sie verweisen aber auch auf eine Besonderheit: Obwohl beide Festivals über die Jahre immer mehr Besucher*innen haben, wächst der Zufluss nicht in gleichem Maße. Im Schnitt sinke er wohl sogar. Ob es an anderen neuen Attraktionen liegt (denen die Besucher*innen dann mehr geben), an der Gewöhnung oder daran, dass mit mehr Leuten auch überproportional mehr kommen, die wenig oder nichts geben wollen (obwohl sie es könnten). Wenn dies stimmt, wäre dies kein gutes Zeichen für den Mousonturm, denn seine Plätze kann der anders als Werft und Stoffel im Freien nicht beliebig erweitern. Dies gilt auch für das Darmstädter Staatstheater, das allerdings eh etwas anders vorgeht als der Mousonturm und nur ausgewählte Darbietungen der Solidarität anvertraut. Meist sind es offenbar kleinere Aufführungen, bei denen der Ausgangspreis ohnehin nicht so hoch ist. In einem Punkte haben die Darmstädter allerdings auch die Methode des sanften Druckes der Sommerfestivals für sich übernommen. Im Staatstheater erwarten einen die Kassierer*innen erst beim Rausgehen mit einer Art Kasse – selbst schon eine kleine Performance. Da knausert es sich nicht ganz so leicht, wie auch die Eimer- und Netze-Spezialisten wissen.

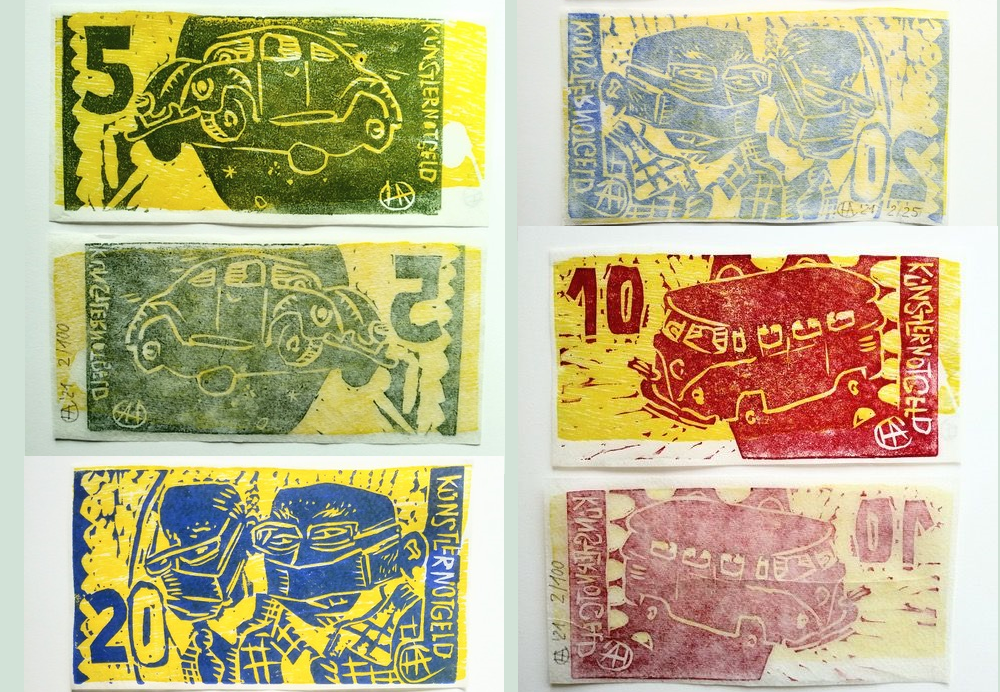

Gar eine eigene Kunstform hat der Offenbacher Künstler Hayko Spittel aus dem Suchen der Kulturschaffenden nach den Geld gemacht. »Notgeld« nennt er seine selbst gedruckten Scheine, die er zum Wechselkurs eins zu eins zum Euro unter die Leute bringt; wenn auch meist mehr im persönlichen Umfeld, wo der eine oder andere Schein auch schon einmal zum Geschenk mutiert(e). Erfunden hat Spittel sein Notgeld übrigens nicht erst in Corona-Zeiten, wie man vermuten könnte. Sie sind sogar schon einige Jahre älter. Auf der Suche nach dem Geld waren Kulturschaffende doch längst schon vor der Pandemie … (vss.).