Im Sommer 2022 war es so weit: Im Karlsruher Rheinhafen, einem weitläufigen, festivalartigen Gelände nahe dem Fluss, breiteten die Macher*innen der Kunst-Vermarktungs-, Verkaufs- und Netzwerkplattform »ato« ihre Vision aus. Zehn Wochen lang – von Mitte August bis Mitte Oktober – präsentierten sie in einer Art Kunstdorf eine Idee fairer und moderner Kunst(werke)vermittlung. Auf dem Festival »WERKstattPALAST« reihten sie einerseits Orte und Präsentationsstätten für Kunst auf, boten aber andererseits zugleich zahlreiche innovative, zeitgenössische Kunstformate, experimentelle Räume, Räume für Diskurse, Dienstleistungen und Strategiedebatten rund um den Verkauf von Kunst. In einer Mischung aus Ausstellungen, Vorträgen, Workshops und Konzerten ergründeten sie forschend, informativ und unterhaltsam die (Infra-)Struktur für das Geschäft Kunst aus künstlerischer, wissenschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Perspektive. Unterstützt wurden sie dabei vom KIT Innovation Hub des Karlsruher Instituts für Technologie, das sich für nachhaltigere Infrastrukturen in vielen Bereichen einsetzt.

In diesen zehn Wochen ging es dem kleinen ato-Team aus Kunst, Wirtschaft und IT vor allem um eines: Sie möchten den Verkauf von zeitgenössischer Kunst in Deutschland reformieren. Man könnte auch sagen: revolutionieren. Und zwar nicht nur mit einem aufsehenerregenden Mammutmix aus Symposium, Festival und Kunstmesse, sondern auch mit der gleichnamigen ato-Onlineplattform, auf der sie Verkauf, Vermittlung und Vernetzung anbieten. Ihr Ziel: die Verhältnisse im Kunstbetrieb im Hinblick auf die Gewinnbeteiligung weg von den Galerien hin zu den freien Künstler*innen, Kunstvermittler*innen und Kurator*innen umzukehren. Aus ihrer Sicht sollten Künstler*innen rund zwei Drittel des von ihnen gemachten Kuchens abbekommen. Im klassischen Galeriebetrieb behält die Galerie allerdings stets 50 Prozent der Verkaufssumme ein. Dieser traditionelle Vertrag 50/50 sei aber nicht mehr zeitgemäß. Meist sind die Lebensumstände der Künstler*innen prekär. Chancen, eine oder mehrere Galerievertretungen zu erhalten, sind rar gesät. Zudem wird der Galeriebetrieb zunehmend zentralisiert. Weltweit gibt es fünf Big Player, die international agieren und gute Gewinne einfahren. Mittlere und kleinere Galerien hatten es die letzten Jahre zunehmend schwerer. Die Pandemie wirkte als Brandbeschleuniger und sorgte sogar dafür, dass neben Museen, Kommunalen Galerien, Kunstvereinen und Künstler*innen nun auch dieser wirtschaftsorientierte Teilbereich des Kulturbetriebs Förderungen erhielt. Doch anders als man vermuten würde, nicht vom Wirtschaftsministerium, sondern durch die ohnehin schmalen Budgets der Kulturförderung, beispielsweise durch (Bundes-) Programme wie »Neustart Kultur« oder Einrichtungen wie den Kunstfonds, der wichtigsten Einrichtung des Bundes zur Förderung künstlerischer Arbeit.

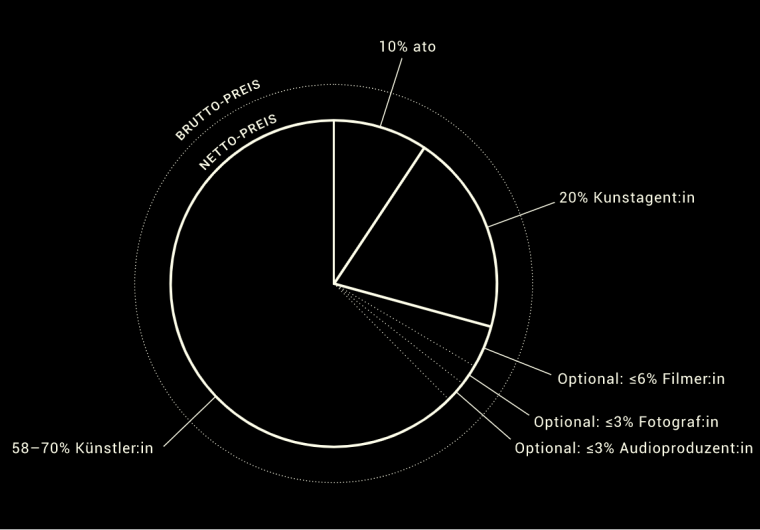

Um hier ein Gegengewicht zu bilden, gibt es die Plattform ato als Netzwerk an Vermittler*innen, Texter*innen, Fotograf*innen, Digitalexpert*innen und Wirtschaftsakteur*innen. Die Infrastruktur soll dabei nicht nur vermitteln, sondern auch bei Webseiten, guten Bildern oder Texten unterstützen. Die Plattform ist dezentral, mit Schwerpunkten in Berlin und Baden-Württemberg. Sie arbeitet etwa in Karlsruhe mit der Kunststiftung Baden-Württemberg zusammen und wird durch das Kulturamt der Stadt gefördert. Statt Konkurrenz stellt ato die Stärkung von Synergien ins Zentrum ihres Ansatzes: Nur gemeinsam, so die Macher*innen, sei man stark. Und jede*r sollte fair für seine Beteiligung am Prozess bezahlt werden. Dafür hat ato eine nachvollziehbare Vergütungsstruktur und Honorarverträge für alle Beteiligten entwickelt. Regeln und Transparenz stärkten die eigenen Rechte und bildeten die Basis für wechselseitiges Vertrauen, sagen die Macher*innen. Bei einem Verkaufsabschluss erhalten Künstler*innen 70 Prozent vom Erlös. Kunstagent*innen, die vermittelt haben, erhalten 20 Prozent, ato 10 Prozent der Verkaufssumme, um die eigene Infrastruktur zu finanzieren. Sind weitere Akteure – wie Fotograf*innen, Texter*innen, Filmer*innen – beteiligt, entfallen auch kleinere Abschläge für deren Leistung. Doch ato ist dabei nicht nur Händler*in. Genauso wichtig wie der Markt sei den Macher*innen Öffentlichkeit. Für sie mache die Produktion eines Kunstwerks selbst nur 50 Prozent des Ganzen aus, das eigentliche Kunstwerk entstehe erst im Diskurs. Eben für diese Expertise im Diskurs möchte die ato Community ihren Teil vom Kuchen. Wechselseitige Unterstützung in der Community ist in anderen Kreativbranchen, wie dem Theater, selbstverständlich, aber in der Bildenden Kunst die Ausnahme. Gründe für das ausgeprägte Einzelkämpfertum sind einerseits der Mythos des Künstlergenies, aber auch die prekäre Einkommenssituation im Kunstbetrieb. So verdienten vor der Pandemie der durchschnittliche Künstler 12.000 Euro, die durchschnittliche Künstlerin 8.000 Euro pro Jahr. Korrekterweise muss man sagen, dass die Summen meist aus Erhebungen unter den Künstler*innen selbst stammen und die tatsächlichen Summen wohl leicht darüber liegen. Was die Sache aber nicht wirklich besser macht. Damit nämlich leben die Akteur*innen trotz hartem Wettbewerb und professionellem Einsatz trotzdem oftmals unter dem Existenzminimum. Zur Orientierung: Das, was in Deutschland als Existenzminimum steuerfrei ist, liegt ungefähr in der Mitte beider Beträge. Und wer hierzulande fulltime zum Mindestlohn arbeitet, dem/der bleibt – vor Steuern – ungefähr die Summe aus beidem zusammen … (lkr.).