---

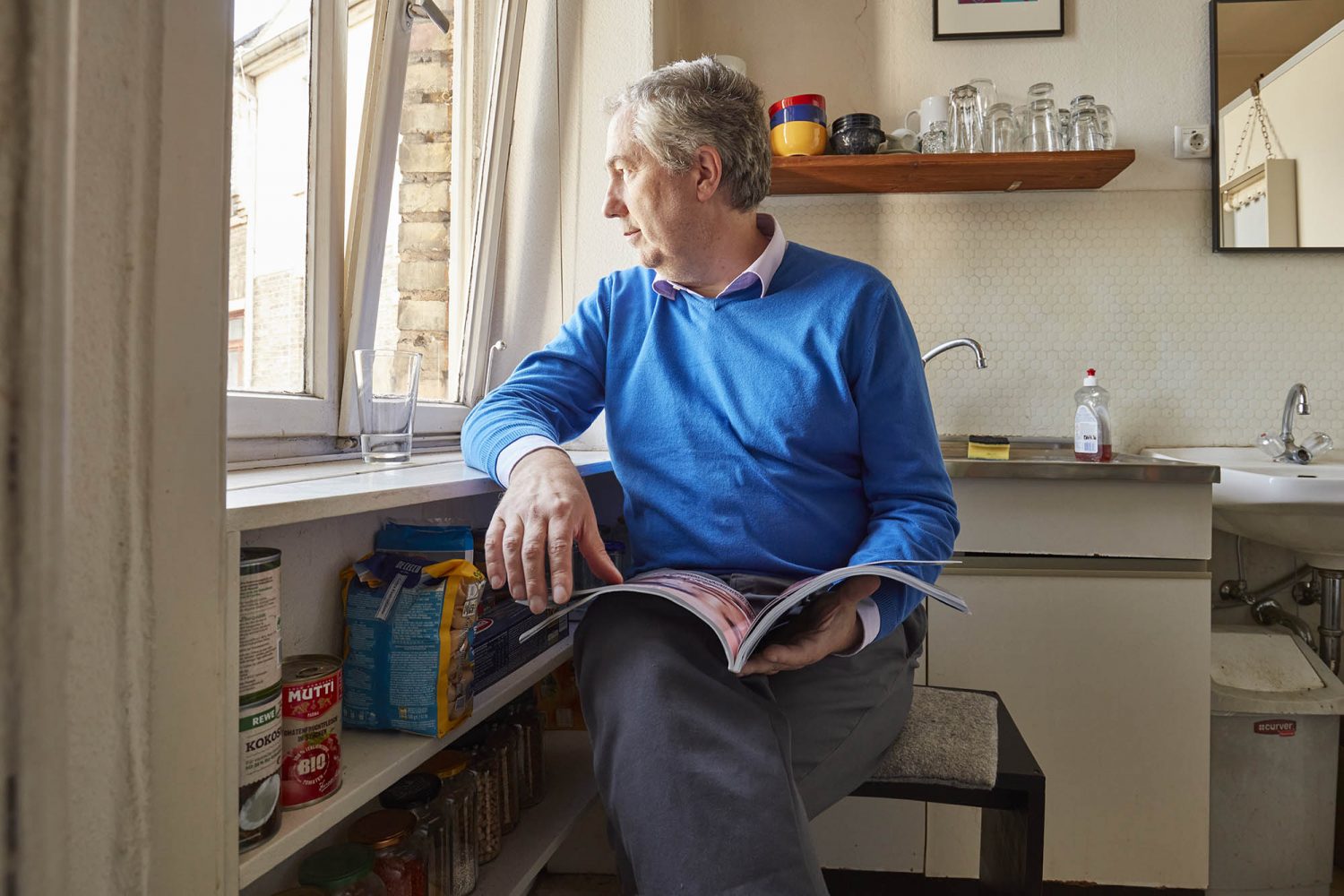

Quelle: Günther Dächert©

Ein Ein-Zimmer-Appartement mit Dachschräge, zwei Fenstern, Küchenzeile, Bad. Nicht schön, aber zweckmäßig. Der Blick aus dem Fenster: eine geflickte Pflasterstraße, Betonkuben, Industrieschornsteine, Kräne, eine Spielhalle, ein FKK-Club. Keine Cafés, keine Geschäfte. Viel soziales Leben oder gar deutschen Alltag gibt es in der Gegend nicht. Am Abend parken Luxuskarossen mit auswärtigen Nummern vor dem Haus. Tagsüber gehört die Straße den Lastwagen. Letzten Sommer heizte sich das Appartement fast unerträglich auf. Aber wer hätte in Deutschland mit Sommern um 40 Grad gerechnet, als das Haus gebaut wurde. Immerhin gibt es ÖPNV. Und wenn man es großzügig betrachtet, ist die Nebenstraße der Hanauer Landstraße fast noch Innenstadt. Das ist das Deutschland, das sich Samuel Baah Kortey immer wieder auftut, seit er vor einem Jahr aus Ghana als Stipendiat an die Städelschule kam. Dort arbeitet er auch in einem Gemeinschaftsatelier.

Welch’ andere Welt. Zuhause in Kumasi hat er die ganze Stadt als Atelier. Überall Orte und Menschen, die etwas für ihn lagern oder auftreiben. Diese Kontakte und die enge Vernetzung mit seiner Umgebung fehlten ihm in Frankfurt. Nicht nur, weil er nur Englisch spricht. Sein Künstlerdasein sei hier weniger frei, beschränkter. Es war schon ein Lernprozess, in Deutschland anzukommen. Er fühlte sich anfangs wie in einem Buch oder in einem Kinofilm. Deutschland sei da für ihn gewesen wie das Einstimmen in einen Chor. Einen Chor aber, der bereits singt. Zuerst der Papierkram. Nach dem Studium 2017 und mit der Einladung der Städelschule begann sein Kampf ums Visum. Hier angekommen, hieß ihn das Land mit der Steueridentifikationsnummer willkommen, gefolgt vom Schreiben der GEZ. »Germany, Germany«, seufzt er gespielt verzweifelt. Und seine Wohnung sei einfach zu klein. Zu klein zum Leben. Zu klein zum Arbeiten, zum Lagern, zum Archivieren. Denn er sammelt. Alles, Tickets genauso wie reichsdeutsches Inflationsgeld aus den 30er Jahren. Sammeln ist Teil seiner Arbeit. Und er arbeitet eigentlich immer …

Immerhin: Seine Kunst, so Baah Kortey, funktioniere überall. In jeder Kultur, jedem Raum. Denn es gehe immer um dasselbe: um Einflüsse und wie diese Teil des Menschen, des großen Ganzen, dessen Kultur werden. In Ghana sähe er Autos oder kleine Transporter mit deutschen Aufklebern. Die Menschen würden dies unbewusst konsumieren, nicht in Frage stellen. Aber es mache etwas mit ihnen. Wenn er hierzulande durch Tiefgaragen oder Parkhäuser läuft, checkt er Autos auf ihre »Zukunft«, also darauf, wann sie als »neuwertig« in Ghana landen. Sein hiesiger Kunstprofessor hatte in Ghana gar seinen alten Schulbus aus Gymnasialzeiten entdeckt. Für solche Zusammenhänge will Baah Kortey Bewusstsein schaffen. Wie wir die Welt anschauen, wie wir auf uns schauen, aber auch, wie wir die Dinge für alle gangbar machen können. Seit einem Jahr ist er nun hier. Eineinhalb Jahre werden es werden. Dazwischen mal wieder Kumasi. Ein Stipendienleben. In Ghana fühle er sich freier (auch wenn Künstler es nicht einfach hätten). In Deutschland zähle Wettbewerb und der Wettbewerb um Förderung. Er liebe es, zu arbeiten, zu organisieren und auch Nichtkünstler in sein Schaffen zu integrieren. Und er liebe es, mit Originalen zu arbeiten: mit Schlachtbänken oder mit Menschen, die in Schlachthöfen arbeiten. Doch alles benötigt Genehmigungen oder wird reglementiert. Seine Installationen brauchen Raum, den er hier nicht findet. Das führt mittlerweile dazu, dass er in immer kleineren Dimensionen arbeitet. Wenn seine wandgreifende Installation, die Assoziationen an die Beninbronzen im Britischen Museum weckte, auch eine der flächenmäßig größten Werke des Städelrundgangs 2022 war, so war sie doch wesentlich kleiner als das, was er normalerweise zeigt. Beschränkung ist das, was er sich auferlegen muss. Da, wo vielleicht hierzulande mancher meinen würde, dass es doch umgekehrt sein müsste. Egal was er sieht, ständig versucht er, Schichten aufzudecken und Überlagerungen und Zusammenhänge zu schaffen. In Ghana finanziert er sich größtenteils selbst. Nur so sei es ihm möglich, Kontrolle über sein Werk zu behalten. Denn was er ausstellt, werde dort immer kontrovers diskutiert. Kompromisse sind nicht sein Ding. Eher gar nicht als anders, als er es möchte. Einen Kompromiss ist er aber doch eingegangen. Eine Ausstellung nämlich hatte er auch hier in Frankfurt: in der 1822-Galerie – auf rund 40 Quadratmetern. Vielleicht wird Samuel Baah Kortey sich denn auch nicht nur grämen, wenn sein Stipendium vorbei ist – und er zu Hause wieder mehr Platz zum Arbeiten hat … (sfl.).