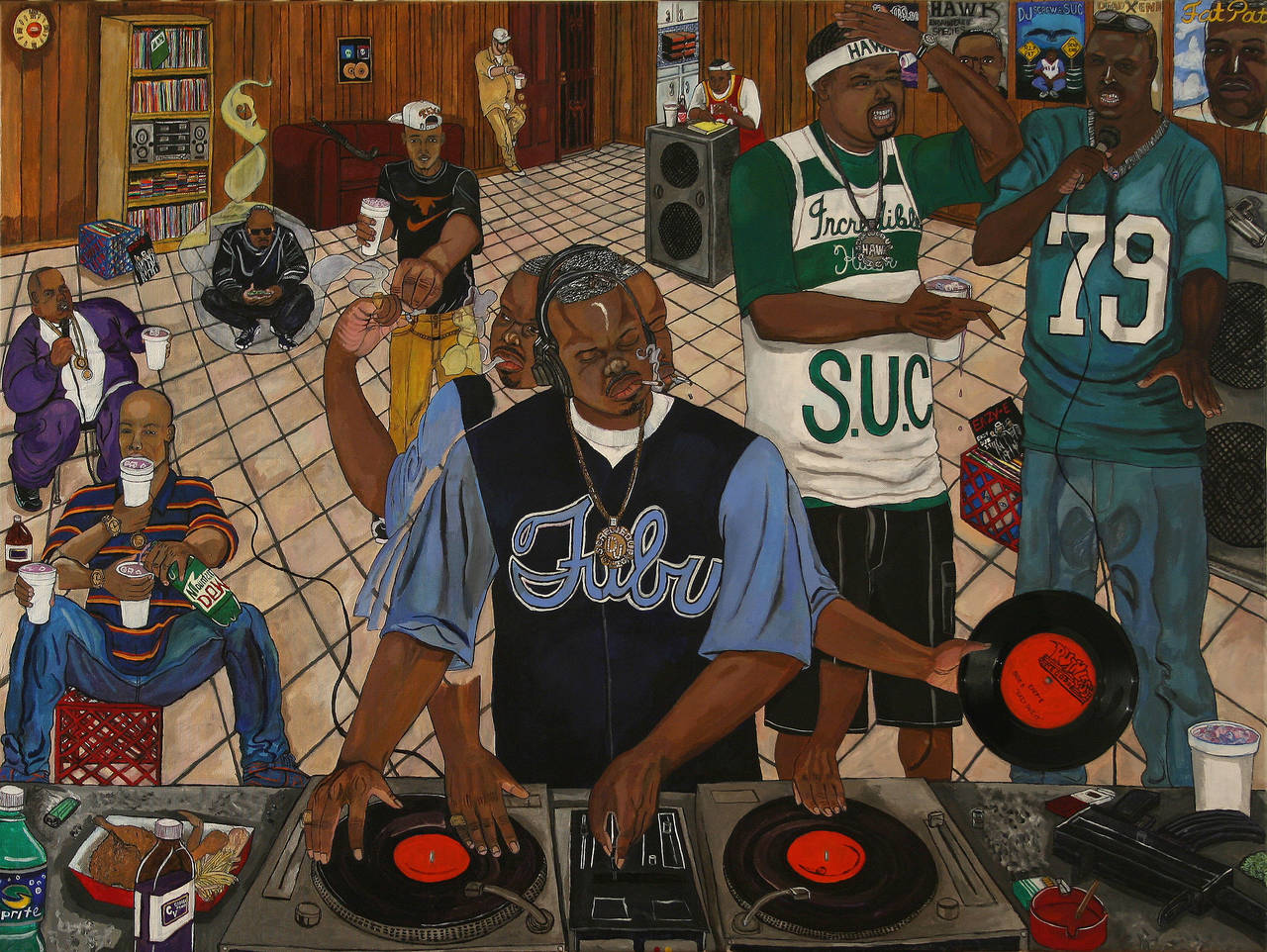

Kunst und Natur ist rund um Frankfurt gut miteinander zu verbinden. Im Frankfurter »GrünGürtel« kann man immer wieder über Exponate der »Komischen Kunst« von Künstler*innen aus der berühmten »Neuen Frankfurter Schule« stolpern. Oder auch gezielt nach ihr und dem ein oder anderen sonstigen Kunstwerk suchen.

Sie trägt einen weiß-gemusterten Pullover und sitzt auf einem Ast im Frankfurter Stadtwald: Die Rede ist von der »Eule im Norwegerpulli«, so der Name einer Skulptur, die nach einer Figur des 2005 verstorbenen Karikaturisten F. K. Waechter geschaffen wurde. Die Eule blickt hier an der Südseite des Jacobiweihers auf die vorbeiziehenden Spaziergänger*innen hinab und sorgt bei diesen nicht selten für Erstaunen. Wer würde überhaupt schon ein solches Wesen erwarten – und dann auch noch hier, mitten in der Natur?

Die Skulptur ist eines der Objekte einer kleinen Reihe von insgesamt 14 Werken und Orten der Komischen Kunst, die entlang des Frankfurter GrünGürtel-Rundwanderweges entdeckt werden können und eine Symbiose aus Natur und Kunst darstellen. F. K. Waechter gehört zu den Vertretern der Neuen Frankfurter Schule (NFS), also jener Gruppe, deren Mitglieder in den 1960er Jahren die Satirezeitschrift pardon gründeten und deren Werke heute im Caricatura Museum für Komische Kunst ausgestellt werden. Zu seinen Lebzeiten fertigte er Zeichnungen von Objekten in der Natur an, die er der Stadt schenkte. Die darauf dargestellten Ideen wurden nach und nach realisiert – den Anfang machte die Eule mit ihrem Strickpulli. Sie hat ihren Platz auf dem Ast bereits 2005 eingenommen. In unmittelbarer Nähe dazu sorgt am Jacobiweiher allerdings auch ein ganzer Baum für Verwunderung. Dieser pinkelt Wasser, wenn man ihm zu nahe kommt. Aber nur in den wärmeren Monaten des Jahres. »Pinkelbaum« heißt dementsprechend dieses Werk von Waechter, der damit zum Ausdruck brachte, das auch natürliche Gebilde der Natur das Zeug zu einem Werk der Komischen Kunst haben. Noch deutlicher tritt dies beim »Struwwelpeterbaum« zutage, einer Kopfweide, die auf den Schwanheimer Wiesen steht und in den wärmeren Monaten ganz wie sein literarisches Vorbild durch seine besondere Haarpracht auffällt. Mit seinen kugelrunden Augen, die in der Dunkelheit leuchten, verkörpert der Baum die humoristische Version der einst im 19. Jahrhundert vom Frankfurter Psychiater Heinrich Hoffmann erfundenen Kinderbuchfigur.

Auch der GrünGürtel selbst hat sein eigenes Maskottchen der Komischen Kunst: das »GrünGürtel-Tier« – ein Wesen, das divers ist, keinem bestimmten Getier aus der Natur zugeordnet werden kann und dennoch die Artenvielfalt spiegelt. Gestaltet hat es der 2006 verstorbene Karikaturist Robert Gernhardt. Wer die Brücke über die Nidda zum Alten Flugplatz Bonames überquert, passiert das GrünGürtel-Tier, eine Plastik aus Bronze, das dort wie ein Wächter thront. Als bisher letztes Werk, das Teil der Komischen Kunst im Frankfurter GrünGürtel wurde, gilt der »Barfüßer« in Rödelheim unweit der Nidda, der nach einer Zeichnung des Karikaturisten Kurt Halbritter in Bronze gestaltet und 2017 an seinem Platz aufgestellt wurde. Ein wirklich komisches Kriechtier, eine Art Tausendfüßer mit menschlichen Füßen und Fühlern in Form von Händen. Es zählt, wie auch die anderen Werke der Komischen Kunst mitten in Frankfurts Natur, mittlerweile zu einem beliebten Ausflugsziel innerhalb der Stadt (alf.).