Und noch eine Idee: Ein Kiosk mit einer Marktschreierin für die Kultur

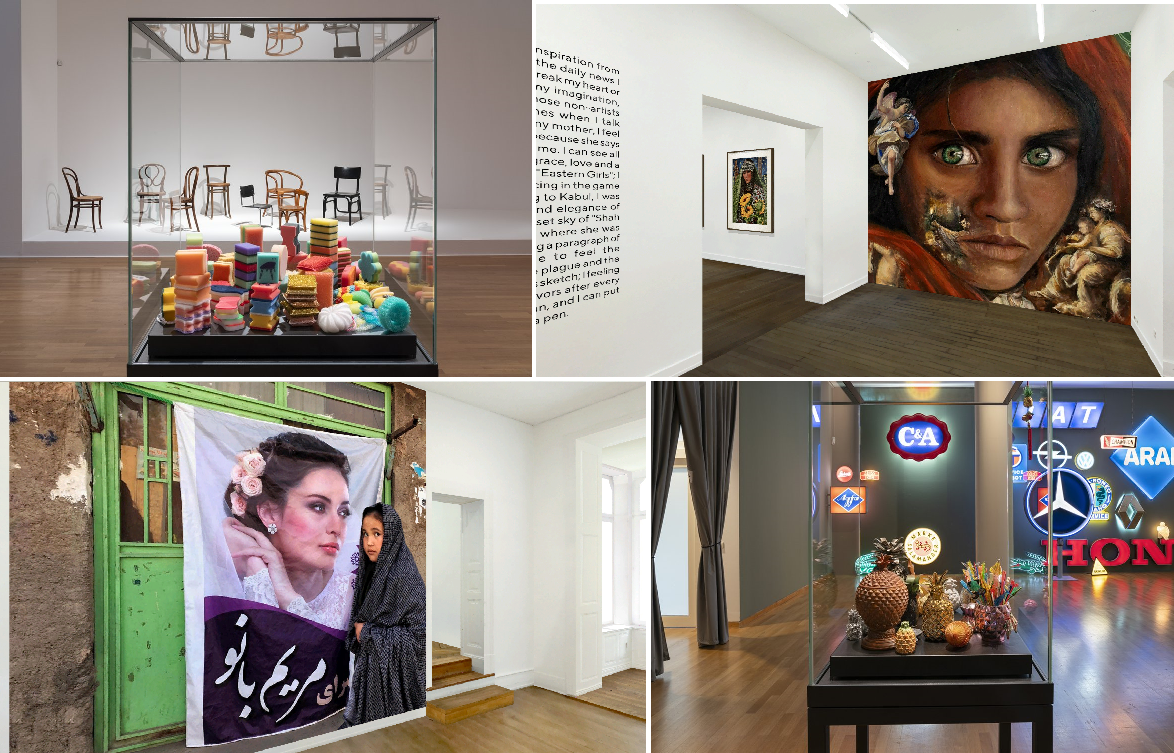

Quelle: Nassauischer Kunstverein©

Der kleine, aber feine Nassauische Kunstverein in Wiesbaden macht immer wieder mit originellen Ausstellungen und pfiffigen Ideen von sich reden. Ein Beispiel war in Corona-Zeiten das »Mindestabstand Open-Air«, ein Performance-Festival über mehrere Wochen in Hinterhof und Vorgarten des NKV. Ein anderes aus jener Zeit: Kunst durch den Briefkastenschlitz. 2022 wurde der NKV großflächig umgebaut. Mittlerweile hat er wieder geöffnet: mit schrägen Schauen zu seinem Kern 60 Jahre Fluxus und kleinen, feinen Sonderausstellungen …

Die Wiesbadener Wilhelmstraße, die sich vom Hauptbahnhof bis zum Kurhaus zieht und über die Stadtgrenze hinaus nur als Prachtstraße bekannt ist, führt ein heimliches Dasein aber auch als Kunstmeile der Stadt. Gleich zwei Museen, zwei Kunstvereine und das Hessische Staatstheater reihen sich hier aneinander. Der Nassauische Kunstverein ist unter ihnen die wohl spannendste Institution, vor allem wenn es um zeitgenössische Kunst geht. Zwar besteht der einst als Bürgerinitiative ins Leben gerufene Verein bereits seit über 170 Jahren, doch von verstaubtem Image keine Spur. Und zu Recht trägt die Institution den Namen »Zentrum für zeitgenössische Kunst« im Untertitel. Gerade in der letzten Dekade überzeugten viele Ausstellungen aufstrebender Talente, die ein wenig vom Flair einer internationalen Kunstszene in die Hessische Landeshauptstadt transportierten. Von originellen Großproduktionen wie »Alles im Wunderland« in Kooperation mit dem Ledermuseum Offenbach und den Opelvillen Rüsselsheim bis zu originellen indonesischen Kurzfilmen – der »NKV« ist längst mehr als ein Geheimtipp in der Region.

Aber nicht nur zu den Vernissagen, zu denen es immer wieder scharenweise Studierende der Kunstschulen aus Frankfurt und Offenbach treibt, lohnt sich ein Besuch des historistischen Backsteingebäudes. Gerade zu Pandemiezeiten überzeugten die ebenso innovativen wie amüsanten Ideen des kleinen Teams um die (2024 ausscheidende) Direktorin Elke Gruhn mit zwei Mitarbeiter*innen, einigen Aushilfen und einem eingeschworenen Freundeskreis. Das »Pandemie-Telefon« etwa, welches eine Führung per Telefon durch aktuelle Ausstellungen ermöglichte, oder Videoarbeiten, die sich durch die Türfenster sehen und durch den Briefkastenschlitz hören ließen. Für die Ausstellung »Alles im Wunderland«, die im Projekt »Artentreffen« entlang der S-Bahnlinie 8 stattfand, wurden sogar kleine Tierroboter von John Skoogs Filmklasse der Kunsthochschule Mainz mit Spionagekameras ausgestattet und durch die Ausstellung geschickt. Auf der Webseite »more human than i am alone« waren zu den Öffnungszeiten die Streifzüge der Robotertiere, darunter Biene, Schlange und Kakerlake, aus der Sicht der Tiere erfahrbar. Die Ausstellung selbst war Corona-bedingt geschlossen. Die Wiederaufnahme war ein Jahr später in den Räumen zu sehen – und auch aus Menschensicht einen Besuch wert. Und apropos. Seit Herbst 2022 ist der »NKV« überhaupt auch virtuell gut zugänglich. Gemeinsam mit der New Yorker Firma Walter’s Cube wurde das Haus als Online Viewing Room digitalisiert und zeigt nun über seine Website nicht nur die sehr ambitionierte Präsentation »Hidden Statement – Art in Afghanistan«, sondern auch einige permanente Installationen und ältere Ausstellungen zur virtuellen Begehung. Gut zu wissen, als das Haus selbst in der ersten Hälfte 2022 wegen Umbauten für ein halbes Jahr geschlossen blieb.

Gruhn hatte aber immer auch die Situation der Kulturschaffenden selbst im Blick. Nach 2015 etwa machte sie das ganze Haus zum Atelierhaus für geflüchtete Künstler*innen. 2021 entstand die Idee für einen »Mindestabstand-Kunstmarkt«, auf dem sich regionale Künstler*innen präsentieren konnten und der 2022 zu einem »Mindestabstand Open-air« wurde. Dann fand auf Vor- und Hinterhof eine Art Performance-Festival statt, bei dem jeden Donnerstagabend bis zu sechs Akteur*innen oder Gruppen auftraten. Sprechkunst, Tanz, Theater, Konzerte und Performancekunst bildeten ein breites Spektrum der performativen Künste ab. Das Programm an den beiden letzten Septemberdonnerstagen war mit gleich zwei Performances aus dem Kreis der Städelschüler*innen und dem Klavierkonzert von Aeham Ahmad ein gelungenes Ende für das mehrwöchige Spektakel. – Auch den Kunstverein selbst und seine Situation sollte man mal im Blick haben. Für einen Verein, der sich vor allem aus Mitgliedsbeiträgen und Fördergeldern finanziert, ist eine Umsetzung großer Pläne nicht immer einfach. So musste der dreistöckige Ausstellungsort in der alten Villa dringend um einen Aufzug erweitert werden, um einen kleinen Schritt näher an eine Barrierefreiheit zu gelangen, und auch sonst braucht das Haus an sich viel Pflege und Zuwendung. Eine wertvolle Hilfe ist allerdings das jährliche, mit 10.000 Euro dotierte Follow-Fluxus-Stipendium, das nicht nur einen internationalen Kunstschaffenden für drei Monate nach Wiesbaden holt, sondern diese besondere Farbe der NKV auch immer in einer begleitenden halbjährigen Einzelausstellung abschließt. Seit den 60er Jahren bereits ist »Fluxus« das Steckenpferd des Zentrums für zeitgenössische Kunst. »Fluxus« ist eine Kunstbewegung, die 1962 von George Maciunas mit »Fluxus: Internationale Festspiele Neuester Musik« von New York nach Wiesbaden gebracht wurde und von dort ihren Weg nach ganz Europa fand. Der Kunstverein hat dieses Erbe sozusagen in seine DNA übernommen und vergibt seit 2008 jährlich das Stipendium »Fluxus und seine Folgen«. Praktischerweise jährte sich genau zur Wiedereröffnung Mitte 2022 die Gründung vor 60 Jahren. Damals spielten ein Klavier und mehrere Künstler eine Rolle. Deshalb widmete sich die Jubiläumsausstellung schrägen Klavieren – und Frauen in der Kunst- und in der Fluxus-Geschichte … (mz.).