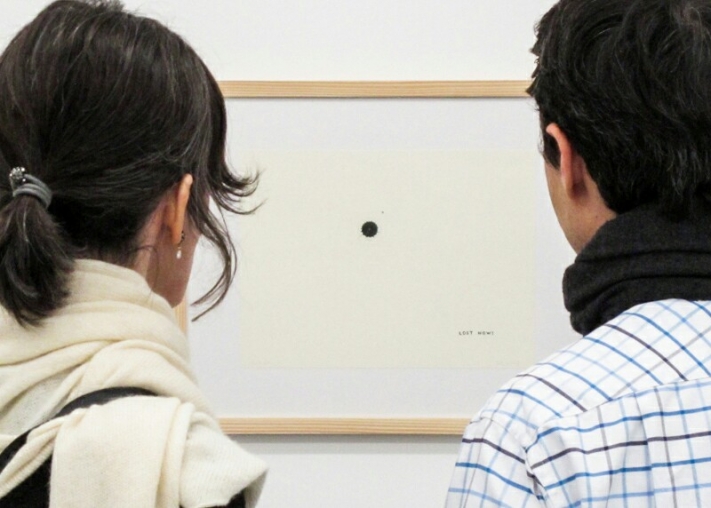

Galerien gehören zu jenen Kunst-Orten, an denen Kunst und Menschen sich stets besonders nahe kommen. Ein steter Beobachter solcher ganz eigenen »Mensch und Kunst«-Begegnungen ist der Offenbach-Frankfurter Fotograf Hans-Jürgen Herrmann. Seit über einem Jahrzehnt hält der passionierte Vernissagen-Gänger das Aufeinandertreffen von Kunst und Kunstbetrachter*innen vornehmlich in den Galerien und Offspaces von Frankfurt und Offenbach fotografisch fest. Für sein Facebook-Blog »neuliXt« sind auf diese Art und Weise rund 400 Fotoserien mit gegen 4.000 Aufnahmen entstanden. Es sind Bilder, die im wahrsten Wortsinn die Menschen in der Kunst zeigen. Aber auch die Menschen mit der Kunst. Und die damit etwas zeigen, was (fast) keine Ausstellungsbesprechung aufzeigt und aufzuzeigen vermag: die Wirkung der Kunst auf die(se) Menschen. Wobei nicht selten Kunst und Kunstbetrachter*in bei diesen zufälligen Aufeinandertreffen eins werden – für sich, aber oft auch für die Betrachter*innen der Betrachtenden und des Betrachteten. Nicht selten der Moment zweier erstaunlicher, zuweilen tiefer, zuweilen auch skurriler Symbiosen – und allein für diesen Moment festgehalten. Urbans shorts – Das Metropole Magazin präsentiert einige dieser Momente in obiger Galerie zum Durchklicken (vss.).

Best of 25 | C. Liebl & N. Schmid-Pfähler

Die Zwei von der Wäscherei

Zwei Zimmer, Küche – und Künstlerhaus in Laufdistanz

Der niedrige Flachbau duckt sich im Viertel, das in vielen Jahrzehnten gealtert ist. Er stammt aus einer Zeit, in der gerne solche Flanken für die sogenannte »soziale Infrastruktur« in Quartieren gebaut wurden. Heute wirkt er teilweise unbelebt, etwas aus der Zeit gefallen inmitten des Mixes aus 30er-Jahre-Wohnsiedlung, Ein- und Mehrfamilienhäusern. Wären da nicht einige der Schaufenster in den Fassaden, die ihrerseits bunt herausstechen: das »Atelier Wäscherei«. Ladenschilder draußen und drinnen erinnern an die Vormieter – und Carolin Liebl und Nikolas Schmid-Pfähler erzählen, dass auch nach rund sieben Jahren hin und wieder Menschen ihre schmutzige Wäsche abgeben wollen. So haben sie sich vorgenommen, stets freundlich zu erklären, dass es keine Wäscherei mehr an diesem Ort gibt, und was sie hier nun stattdessen tun. Erster Kunstbildungsakt.

Überhaupt erscheinen die beiden heutigen Hauptprotagonist*innen des »Ateliers Wäscherei« stets entspannt. Sie wollen in einem Offenbacher Stadtteil, der in einem toten Winkel der Stadt oft wenig gesehen wird, Hemmschwellen senken, Zugänge erleichtern, einladen zu Kunst, die von der Künstler*innengruppe vor Ort geschaffen wird (weiter lesen).

Best of 10 | Möglich-Macher*innen

Jakob Sturm … denkt Räume

Eine Basis auf dem Radar möglichen Wohnens

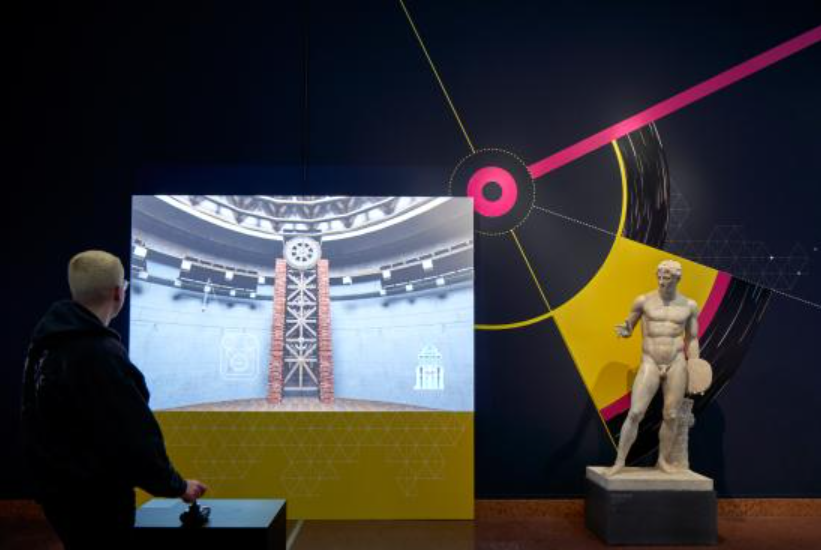

Ein Atelierhaus für Künstler*innen, eine Agentur zur Vermittlung von Räumen an Kreative, Bücher über Orte möglichen Wohnens (und Arbeitens), Beratung für Städte und Stadtobere, eigene Aktionen und Ausstellungen – Jakob Sturm denkt und schafft seit vielen Jahren Räume für eine urbane Kultur der Stadt. »Frei-« und »Denkräume« inklusive. Er schafft Möglichkeiten en gros und verändert subtil und weniger subtil. Werke von ihm sind immer wieder auch in Ausstellungen zu sehen.

»Ich mach’ das, damit etwas passiert«. Der Satz klingt banal. Und doch steckt darin das gesamte Credo Jakob Sturms. »Machen« ist das, was er seit zwei Jahrzehnten in dieser Stadt macht. Oder mit dieser Stadt. Und »Denken« – ebenfalls in, über und sogar mit ebenjene(r) Stadt. Gemeint ist Frankfurt. Herausgekommen ist bereits vieles: das Atelierhaus Basis mit über 100 Räumen für Künstler*innen und Kreative oder die Leerstandsagentur Radar mit Dutzenden neuen Kreativ-Räumen und Fördergeldern für Umbau und Gestaltung obendrein. Doch damit hört er nicht auf zu denken und zu machen. Basis und Radar waren gestern, heute denkt er weiter: über Wohn- und Atelierhäuser – über neue Formen von Wohnen und Leben und Arbeiten eben. Und fast ist auch das wieder gestern, ist doch das erste davon in Praunheim schon entstanden. Und nein, auch das reicht nicht. Er denkt – und macht – auch Stadt anders, mischt vielfach mit, berät und stößt an, mit Ausstellungen, Fotoserien, vor allem aber eigenen Installationen, die selbst oft Räume beschreiben wie andere Jugendherbergen, neue Wohnformen in Büroetagen oder das einst gegründete Kunstbüro, in dem erst recht drinnen steckt, dass Kunst etwas Vermittelndes hat … (weiter lesen).

Best of 10 | Kulturblaupausen

Kopenhagens kommunale Kunstkäufe

Wie die Stadt seit langem lokale Künstler*innen fördert

Seit 2010 arbeitet Sebastian Quedenbaum als Administrator und Kurator des Rådet for Visuel Kunst, der städtischen Kunstsammlung der Stadt Kopenhagen. Das Besondere an der Sammlung: Sie wird nicht in einem White Cube oder in einem Museum präsentiert, sie bringt ihre gesammelte Kunst direkt in den Kontext städtischer Einrichtungen. Das kann das Jobcenter, die städtische Bibliothek oder eine kommunale Einrichtung für betreutes Wohnen sein. So blickt man etwa an einer Bürowand des Stadtarchivs unvermittelt auf eine recht eigenwillige Skulptur mit zwei Beinen. »Vesterport with Legs« stammt vom dänischen Künstler Sebastian Hedevang und ist seine Interpretation des berühmten dänischen Stadtportals Västerport bei Kalmar. In einer anderen Ecke von Kopenhagen, in einem Zentrum für neurodiverse Menschen, dienen Kunstwerke hingegen den Nutzer*innen dazu, sich in dem architektonisch recht gleichförmig gestalteten Gebäude besser orientieren zu können. Wohl nicht nur Quedenbaum findet, dass in Dänemark bei der Gestaltung von öffentlichen Einrichtungen viel Liebe zum Detail beweisen wird.

Das Interesse der öffentlichen Einrichtungen in der dänischen Hauptstadt ist groß, sagt Quedenbaum. Nahezu alle Neuankäufe werden in der Regel in kürzester Zeit ausgeliehen. Das Depot der Sammlung hingegen ist nur minimal gefüllt – und genau das ist auch sein Ziel: Er will, dass die Kunst, die die Kommune sammelt, von möglichst vielen Menschen gesehen wird, vor allem von Bürger*innen und Mitarbeiter*innen der Stadt … (mehr lesen).

Best of 10 | Wertschätzen und Mischfinanzieren

Haste mal fünf Euro – oder mehr?

Kultur experimentiert mit solidarischen Preisen

Immer wieder wird darüber diskutiert, ob Kultur feste Preise haben oder ob das Publikum entscheiden sollte, was ihm Kultur wert ist. Seit 2020 experimentiert der Frankfurter Mousonturm mit einem »Solidarischen Preissystem«. Andere haben schon länger Erfahrung damit; vor allem die Freie Szene. Ob sinnvoll oder nicht – dazu gibt es keine klare Antwort. Schaden scheint es zumindest nicht.

Hayko Spittel ist Künstler. In Offenbach. »Künstlerpech« könnte man sagen. Doppeltes. Reich kann man nämlich in der Regel weder mit dem Ort noch mit der Profession werden. Zumindest nicht an Geld. Aus diesem Umstand hat der Maler mit Expertise in Druckgrafik eine eigene Kunstform gemacht. Spittel hat ein eigenes »Künstlernotgeld« entworfen und bringt es zum Wechselkurs eins zu eins zum Euro unter die Leute; wenn auch meist mehr im privaten Umfeld, wo der eine oder andere Schein auch schon mal zum Geschenk mutiert(e). Geld selbst drucken – das würden sich viele Kultureinrichtungen und Kulturschaffende wünschen. Wenn man damit bezahlen könnte …

Doch eigentlich hat Spittels Idee ja noch eine zweite Seite. Faktisch nämlich ist jeder Schein gleich wertig. Erst Käufer oder Käuferin entscheiden, was er und damit die Arbeit des Künstlers ihm oder ihr wert ist. Eine Idee, die in Corona-Zeiten auch das Künstler*innenhaus Mousonturm aufgegriffen hat. »Solidarisches Preissystem« nennt man es am Turm seither. Besucher*innen entscheiden selbst, ob ihnen eine Aufführung 7 (anfangs 5), 11, 20 oder 35 Euro wert ist. Wie viel sie also zahlen wollen – oder auch gerade können … (mehr lesen)

Best of 10 • Kultur lebt Denkmal

Viel Alltag im Ambiente

Beate Kemfert und Rüsselsheims Opelvillen

»Die Opelvillen« – Für ein Museum klingt der Titel fast mondän, nach viel gediegenem Ambiente, einem üppigen Staff und einem ebensolchen Etat. Doch im Rüsselsheimer Ausstellungshaus am Main steckt vielmehr viel Arbeit, mit den historischen Gebäuden, mit Ausstellungen und Vermittlung, mit Akquise von

»Nein, wir sind kein Museum der Opel Automobile GmbH«. Auch wenn über zwanzig Jahre seit dem Start unseres Wirkens vergangen sind, bleibt dieser Satz ein fester Bestandteil unseres Alltags. Bei meinen Leihgesuchen und Förder-Akquisen, bei vielen neuen Gästen und selbst bei manchem Menschen aus Rüsselsheim erläutere ich immer zunächst, dass wir weder zum Autokonzern gehören noch von diesem finanziell unterstützt werden, sondern dass unser Name auf den einstigen Firmenmitinhaber Friedrich (»Fritz«) Opel, einem Sohn des Firmengründers Adam Opel, zurückgeht. Unser Namenspatron ließ von 1931 bis 1933 die größere Villa, das sogenannte Herrenhaus, erbauen. Den Komplex mit Wintergarten und der kleinen Villa Wenske bewohnten er und seine Frau bis zu seinem Tode 1938. Nach dem Krieg war es erst Lazarett, später Krankenhaus. Zeitzeugen konnten mir noch anschaulich erzählen, in welchem Zimmer ihnen im Kindesalter die Mandeln in den Opelvillen entfernt wurden. Und wahrscheinlich könnten manche noch von Scheidungen und Nachbarschaftsstreits erzählen, nachdem hier später das Amtsgericht und einige Ämter angesiedelt wurden.

Die Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim wurde 2001 von der Stadt ins Leben gerufen. Bereits wenige Jahre später wurde damit begonnen, die denkmalgeschützte Villenanlage am Main für Ausstellungen zu nutzen. »Geerbt« haben wir damals vor allem den Namen, das zugegeben schöne Ambiente – und jede Menge Arbeit, mit einem begrenzten Etat jährlicher Zustiftungen der Stadt Rüsselsheim. Die Ziele der Stiftung sind nämlich vor allem Sanierung und Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudeensembles und dessen kulturelle Nutzung. Beides ist komplex, doch wer dafür hinter den Kulissen ein riesiges Team vermutet, irrt sich. Bei den Vorbereitungen der Ausstellungen hilft mir eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und wirbeln einige studentische Hilfskräfte. Das Bauwerk – vom Keller bis zum Dach – und die grüne Außenanlage werden von einem Haustechniker und einem Minijobber im Rentenalter betreut. Sämtliche »bauliche Koordination« läuft, neben Finanz-, Personal- und Ausstellungsplanung, über meinen Schreibtisch – von der Restaurierung historischer Treppenhäuser bis zur Reparatur alter Pumpenschächte. Daneben gibt es auch noch das gastronomische Pachtverhältnis, um das sich mein ehrenamtlich tätiger Vorstandskollege federführend kümmert, einige stets hilfsbereite Seniorinnen und Senioren im Besucherservice und unsere kunsthistorischen Jungtalente, die Kassenabschlüsse ebenso beherrschen müssen wie Social Media Posts.

Unsere Leuchtkraft haben wir uns vor allem durch viele internationale und zuweilen auch regionale Ausstellungskooperationen erarbeitet. Seit 2004 bin ich als Kuratorin tätig, und seit 2005 führe ich als Vorstand die Geschäfte der Stiftung, bin also sowohl für die Inhalte der Ausstellungen als auch für deren Finanzen verantwortlich. Letzteres bindet ebenfalls viel Zeit. Da die jährlichen Zustiftungen der Stadt nicht den Stiftungsbedarf für Haus und Ausstellungen decken, benötigen wir stets weitere Unterstützer. Zuletzt haben wir quasi aus der »Not« eine Tugend gemacht – und das Haus buchstäblich »mit eingespannt«. In dem von mir ins Leben gerufenen Projekt »Interior« haben wir gemeinsam mit fünf anderen ähnlichen Museen in der Region unsere Häuser selbst zum Thema gemacht – und dafür großzügige Unterstützung des Kulturfonds Frankfurt RheinMain erhalten. Dabei fließt zwar nicht direkt Geld zu uns, aber wir profitieren von der Aufmerksamkeit. Gesellschaftliche Einbindung ist mir besonders wichtig, zumal gerade in Rüsselsheim so viele Menschen eigene Geschichten mit den Opelvillen verbinden. Weil uns unser Bildungsauftrag sehr am Herzen liegt, werde ich nicht müde, Förderanträge für soziale Projekte zu stellen. Unsere Vermittlungsprogramme werden stets neu entwickelt und richten sich an alle Menschen – egal welchen Alters und welcher Herkunft. Wir wenden uns gezielt bedürftigen Menschen zu und fördern Kinder im Kindergartenalter genauso wie Menschen mit Demenz. Unterstützt vom Bund finden in den Ferien »Peer-Projekte« statt, an denen Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler aus eigenem Antrieb teilnehmen. Die Pandemie hat uns nachdrücklich gezeigt, welch wichtigen Stellenwert Orte wie die Opelvillen als außerschulische Lernorte erreicht haben. Trotz Lockdown öffneten wir mit erwirkter Zustimmung von Stadt und Land für Kinder und Jugendliche die Opelvillen. Das waren bewegende Momente.