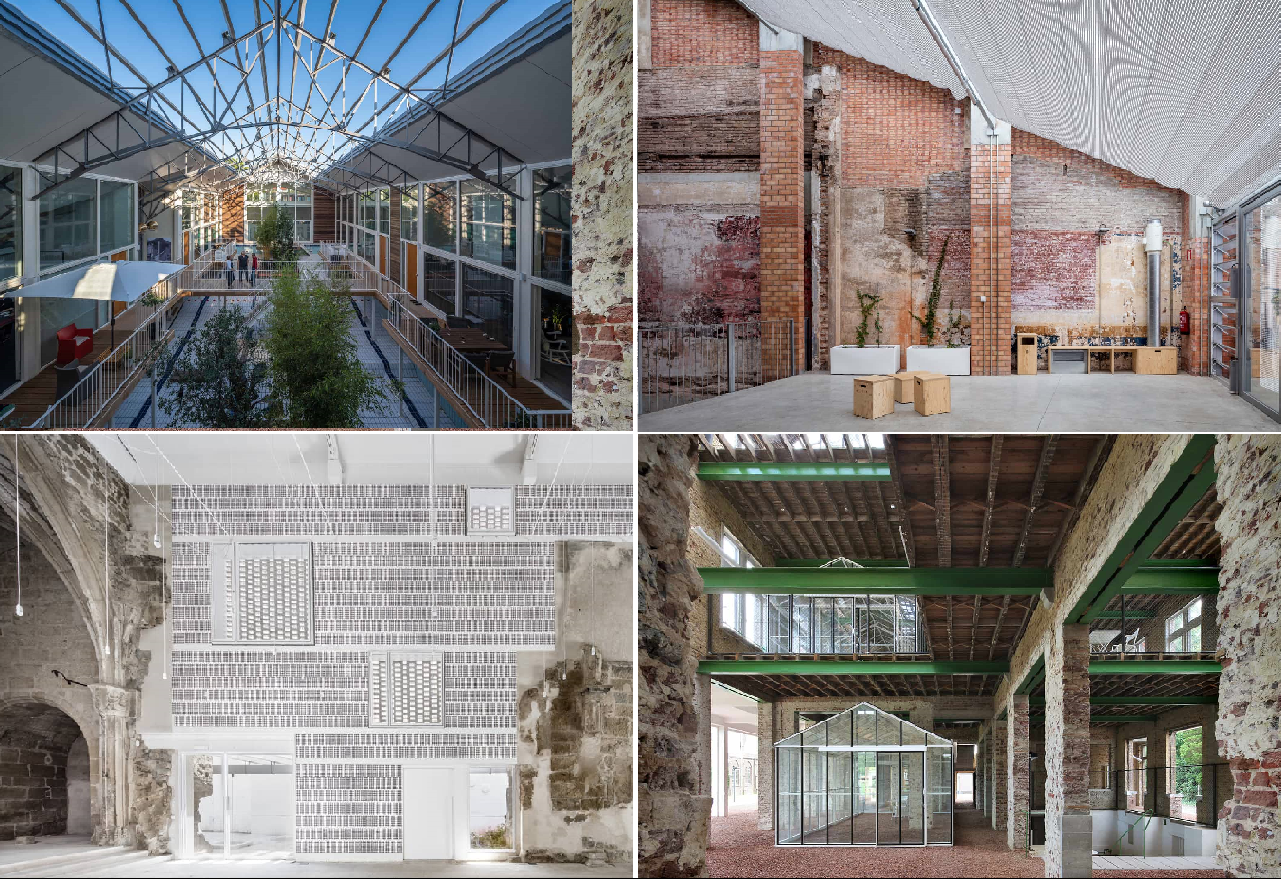

Gebäude verursachen weltweit 40 Prozent des CO₂-Ausstoßes. Er entsteht zu großen Teilen bereits beim Bau, bei Gewinnung, Transport und Verarbeitung der Materialien und deren Entsorgung. In Zeiten des Klimawandels ist der Verlust dieser »Grauen Energie« ein Problem, vor allem durch Abriss und Neubau von Gebäuden. Urban shorts widmet ein Special dem Bauen mit Bestand, das Graue Energie weiternutzt. Anlass war die Ausstellung »Nichts Neues – Besser Bauen mit Bestand« im Deutschen Architekturmuseum. Wobei Bauen im Bestand eigentlich gar nichts Neues ist …

Schon in der Antike war es gang und gäbe. Ob Griechen oder Römer – immer wieder wurden Ruinen alter oder eingestürzter Gebäude buchstäblich als Steinbruch für neue Bauten benutzt. Besonders beliebt waren Säulen oder Kapitelle, die als Zitat oder als Baumaterial weiterverwendet wurden. Aber auch schnöde Steinquader wurden oft wiederverwendet. Die alte justinianische Zisterne Konstantinopels nahe der Hagia Sophia ruht auf unzähligen, meist korinthischen Säulen verschiedenster Herkunft. Auch im Mittelalter wurde die Tradition fortgesetzt. Die Baumeister Karls des Großen haben sich bei der Kapelle der Aachener Kaiserpfalz gar in Ravenna bedient. Und bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden in vielen mitteleuropäischen Städten Abrissgenehmigungen nur erteilt, wenn zuvor der Bestand ausgewertet und gegebenenfalls für eine weitere Verwertung gesichert worden war. Erst im Zeitalter der Industrialisierung kam dieses Wiederverwerten aus der Mode.

»Graue Energie« heißt jene Energie, die bei der Entstehung eines Gebäudes gebündelt wird. Jener Energiebedarf also, der in der Herstellung, dem Transport, der Verwertung und Verarbeitung sowie letztlich in der Entsorgung eines solchen Baus steckt. Am Lebenszyklus eines Gebäudes macht sie rund 50 Prozent der Energie aus … (mehr lesen).